Ошибка иммунитета: как антитела при рассеянном склерозе путают мишени

Исследователи НИУ ВШЭ и ИБХ РАН изучили, как иммунная система ведет себя при рассеянном склерозе — болезни, при которой собственные антитела атакуют нервные волокна организма. Сравнив образцы крови пациентов и здоровых людей, ученые обнаружили, что иммунитет больных рассеянным склерозом может путать вирусные белки с белками нервных клеток. Также было выявлено несколько ключевых белков, которые могут стать новыми биомаркерами болезни и помочь в ее диагностике. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Immunology. Работа выполнена при поддержке РНФ.

Рассеянный склероз (РС) — болезнь, при которой иммунная система по ошибке атакует миелиновую оболочку нервных волокон. Можно представить миелин как изоляцию проводов: когда он разрушается, сигналы между нейронами передаются хуже. Из-за этого возникают проблемы с движением, зрением, речью и памятью. Болезнь развивается волнообразно: периоды обострений сменяются ремиссиями, но со временем повреждения накапливаются и могут привести к инвалидности. Диагностировать рассеянный склероз сложно: у каждого пациента симптомы проявляются по-разному, а надежных биомаркеров для точного диагноза пока нет.

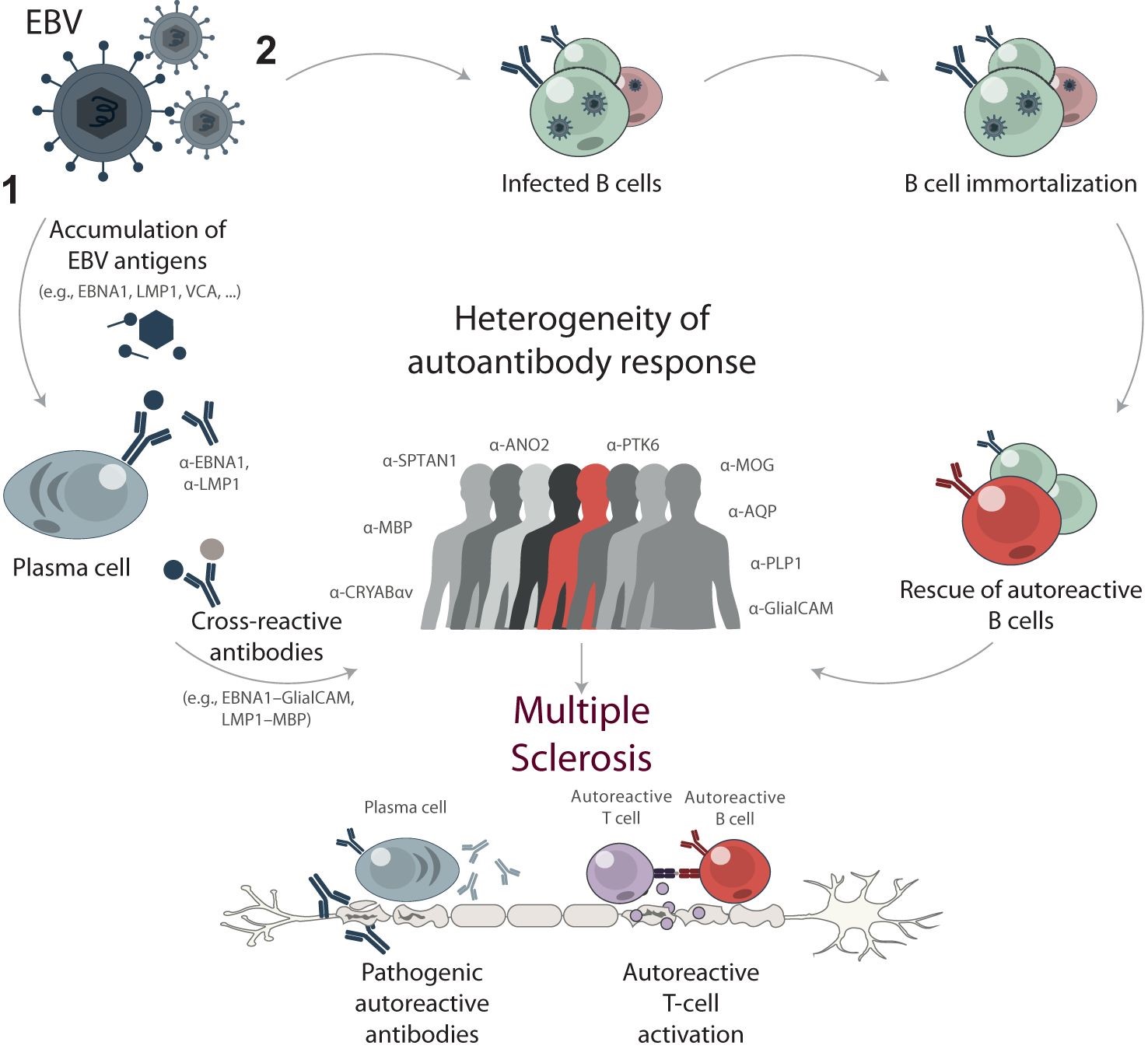

Причины сбоя также до конца не изучены, однако ученые предполагают, что на это могут влиять вирусные инфекции. Чтобы глубже изучить иммунный ответ при болезни, ученые НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге и Института биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН провели исследование и сравнили антитела пациентов с рассеянным склерозом и здоровых людей. Они использовали PhIP-Seq — технологию, с помощью которой можно определить, к каким антигенам у человека уже есть антитела.

Антигены — это чужеродные молекулы, вызывающие иммунный ответ. Они находятся на поверхности бактерий, вирусов и других клеток, и иммунная система реагирует на них, вырабатывая антитела.

Антитела — это белки, которые вырабатывает иммунная система для борьбы с антигенами. Они работают как «ключи», которые узнают и связываются с «замками» — антигенами, чтобы нейтрализовать их или пометить для уничтожения другими клетками иммунной системы.

PhIP-Seq помогает не просто выявить сами антитела, но и определить, с какими белками они взаимодействуют. Это позволяет составить портрет иммунного ответа, выясняя, какие мишени атакует иммунная система.

Игорь Елисеев

«Мы взяли около тысячи белков, способных вызывать аутоиммунный ответ, и разрезали их на небольшие перекрывающиеся пептиды — короткие цепочки аминокислот, из которых состоят белки. Затем с помощью генной инженерии встроили их в бактериофаги, чтобы каждый из них нес на своей поверхности нужный пептид, — рассказывает автор исследования, академический руководитель программы «Вычислительная биология и биоинформатика» НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Игорь Елисеев. — И уже модифицированные фаги добавляли в образцы крови пациентов. Если в крови были антитела, которые узнали определенные пептиды, они связывались с фагами и формировали комплексы. Далее мы извлекали эти комплексы и анализировали, какие белки вызывают иммунную реакцию».

PhIP-Seq помог выявить аутоантитела — антитела, которые ошибочно атакуют собственные белки организма. Ученые обнаружили, что у пациентов с РС иммунная система особенно активно реагирует на белок SPTAN1, важный для структуры нервных клеток, а также на вирусный белок LMP1, связанный с вирусом Эпштейна — Барр. У больных с агрессивными формами РС отклик был еще шире, а иммунная система проявляла перекрестную реактивность — атаковала как вирусные белки, так и собственные структуры. Проще говоря, иммунная система вела себя так, будто путала вирусные белки с белками собственного организма.

«Наше исследование показало, что аутоиммунные антитела при рассеянном склерозе реагируют на широкий спектр белков, — объясняет руководитель проекта, старший научный сотрудник ИБХ РАН Яков Ломакин. — Это значит, что их специфичность снижена: вместо точечного распознавания они связываются с разными мишенями, что делает иммунный ответ хаотичным и разрушительным».

В ходе эксперимента ученые проверили, можно ли использовать комбинацию нескольких белков как биомаркер болезни. Они обнаружили, что тест на четыре антигена — SPTAN1, PTK6, PRX (белки нервной системы) и LMP1 (белок вируса Эпштейна — Барр) — позволяет с высокой точностью отличать пациентов с РС от здоровых людей. Эти данные могут помочь не только улучшить диагностику, но и открыть новые подходы к лечению, например таргетную терапию, блокирующую ошибочные иммунные реакции.

Вам также может быть интересно:

В ВШЭ создан департамент кибербезопасности

В Московском институте электроники и математики им. А.Н. Тихонова ВШЭ открылось новое подразделение. Среди его задач — объединение образовательных, научных и экспертных ресурсов МИЭМ в области информационной и компьютерной безопасности, расширение портфеля образовательных программ, укрепление партнерства с лидерами индустрии и позиций ВШЭ как ведущего центра компетенций в области кибербезопасности.

Серьезный вызов: студенты Вышки исследуют глобальные технологические тренды и стартапы

В НИУ ВШЭ подвели промежуточные итоги совместного исследовательского проекта с компанией ЭФКО: студенты представили результаты исследований и рассказали о дальнейших планах. Проект ориентирован на вовлечение студентов в прикладные исследования по трем крупным направлениям: анализ глобальных технологических стартапов, изучение культурного кода и созидательного потенциала общества, а также прогнозирование социально-экономического развития России.

В НИУ ВШЭ пройдет II конгресс «Генетика и сердце»

Высшая школа экономики, Национальная исследовательская лига кардиологической генетики (НИЛКГ) и Центральная государственная медицинская академия (ЦГМА) Управления делами Президента РФ организуют II Конгресс с международным участием «Генетика и сердце». Мероприятие состоится 7–8 февраля 2026 года в Центре культур НИУ ВШЭ.

Ученые ВШЭ выяснили, как сила авторитета формирует доверие

Исследователи Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ выяснили, как мозг реагирует на аудиодипфейки — реалистичные поддельные записи речи, созданные с помощью ИИ. Выяснилось, что люди склонны доверять мнению авторитетного спикера даже в тех случаях, когда новые утверждения противоречат его прежней позиции. Это работает и в ситуациях, когда утверждение не согласуется с собственным мнением слушающего. Исследование опубликовано в журнале NeuroImage.

МИЭМ ВШЭ и Инновационный центр «Альфачип» заключили соглашение о сотрудничестве

Среди основных задач — совместные проекты в области микроэлектроники, участие специалистов компании в сопровождении научно-исследовательской деятельности студентов и аспирантов. Также планируется подготовка совместных научных публикаций, организация производственной практики и стажировок студентов, повышение квалификации специалистов компании.

«Я — профессионал»: ВШЭ — в лидерах по числу студентов в заключительном этапе

С сентября самые талантливые студенты со всей страны боролись за право стать частью вселенной карьерных возможностей «Я — профессионал» и получить доступ к бонусам при поступлении в магистратуру Высшей школы экономики, стажировкам в известных компаниях-партнерах («Яндекс», Сбербанк, ВТБ, РЖД и др.) и денежному вознаграждению до 300 000 рублей. Вышка вошла в число лидеров по количеству студентов, прошедших в заключительный этап олимпиады «Я — профессионал», который состоится с февраля по апрель 2026 года.

Математик из НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде нашел способ решить уравнение, нерешаемое с XIX века

Ученый из НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде и ИППИ РАН Иван Ремизов совершил концептуальный прорыв в теории дифференциальных уравнений. Ему удалось вывести универсальную формулу для решения задач, которые более 190 лет считались нерешаемыми аналитическим путем. Полученный результат радикально меняет картину мира в одной из старейших областей математики, важной для фундаментальной физики и экономики. Результаты работы опубликованы во Владикавказском математическом журнале.

НИУ ВШЭ и ГК InfoWatch подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение ознаменует новый этап сотрудничества между НИУ ВШЭ и ГК InfoWatch, который направлен на развитие образовательных программ и укрепление практико-ориентированного подхода в подготовке кадров для цифровой экономики. Стороны договорились совместно разрабатывать и проводить экспертизу учебных программ. Кроме того, эксперты ГК InfoWatch будут вести преподавательскую работу в рамках обучения студентов IT- и ИБ-направлений Высшей школы экономики.

В Вышке повысят квалификацию руководители, отвечающие за информационную безопасность

В НИУ ВШЭ стартовал набор на программу повышения квалификации «Кибербезопасность как стратегия», выпускники которой будут внедрять на своих предприятиях лучшие практики стратегического и операционного управления информационной безопасностью. Начало занятий запланировано на 16 марта. В чем актуальность программы, на кого она рассчитана и чему будут обучать слушателей, рассказал ее руководитель, директор Центра программных разработок и цифровых сервисов МИЭМ НИУ ВШЭ Антон Сергеев.

НИУ ВШЭ, MR и ГК «А101» будут готовить специалистов по территориальному развитию

В 2026 году на факультете городского и регионального развития (ФГРР) Вышки открывается новая образовательная программа бакалавриата «Девелопмент и городское планирование». Ключевые партнеры образовательной программы — компания MR и Группа компаний «А101».